Seja bem vindo (a)!

Clique aqui e participe!

domingo, 28 de fevereiro de 2010

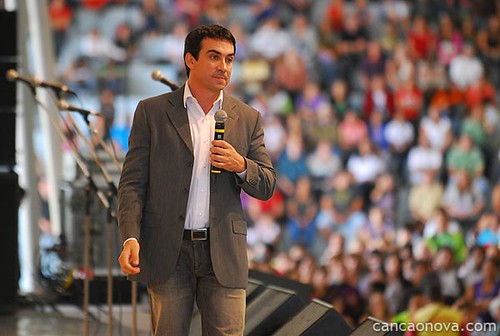

Preparado para dizer: "tudo posso!"

Padre Fábio

Foto: Wesley/CN

“Tudo posso n’Aquele que me fortalece”. Não é uma frase por acaso, nasceu de um contexto.

Aquilo que não cai pela força do tempo é porque está fincado no chão com raízes profundas. “Tudo posso n’Aquele que me fortalece” é uma frase bonita, todos nós teríamos o direito de dizer, mas para que ela aconteça dentro de nós ela precisa ter bastidores, o tempo de preparo.

Por que a Igreja nos pede uma hora de jejum antes da comunhão? Para que nosso corpo se prepare para receber Jesus. O tempo de preparo é importante para o crescimento de uma pessoa.

A destruição do ser humano começa quando colocamos soldados para trabalharem contrário daquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a humanidade a não ser salvá-la, para que possam dizer: “Tudo posso n’Aquele que me fortalece”.

Não existe possibilidade de ser grande como homem de fé, se não soubermos viver o tempo da espera. O meu “tudo posso” está em conexão com minha atitude, eu acolho para minha carne o desejo de Deus para minha vida.

As forças que lhe enfraquecem, batem à sua porta e são sedutoras. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade, e a graça de Deus fortalece a nossa vontade para que possamos dizer “não” ou “sim”.

Não há um ser humano “grande” sem preparo. Chega dessa ilusão de acharmos que chegaremos a algum lugar sem luta. O vício nos humilha, vimos no carnaval uma juventude bonita, mas humilhada. Homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais, e retirar uma pessoa dessa situação é difícil, mas muitas comunidades, como Bethânia, fazem esse trabalho, mas os traficantes só pensam em ganhar seu dinheiro, ele não está interessado que seu filho seja capaz de dizer não.

Nós nos esquecemos que devemos nos preparar para ser pai, mãe, ter uma boa família, assim como padre se prepara para ser um bom padre. Quando nós temos uma sociedade despreparada o resultado será catastrófico.

“Tudo posso n’Aquele que me fortalece”, essa frase tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Às vezes acho que estamos amortecidos, as coisas ruins estão acontecendo e não fazemos nada. Não podemos fazer nada se Deus estiver fora de nossa vida.

"Nós não podemos ser adeptos de uma fé que nos acomode",diz Padre Fábio

Foto: Wesley/CN

:: Mais fotos no Flickr

Não adianta nada você oferecer a regra para quem não quer obedecer, se antes, você não oferece amor. Se o vício nos escraviza precisamos propor o que nos liberta. Quando você descobre que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada melhor nessa vida do que saber que Ele te ama e lhe quer bem, você se sente bem.

“Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. Porque estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória” (Colossesenses 3, 1-4).

Quando queremos alguma coisa, nós lutamos. O vício só vai embora, quando queremos ser libertos de verdade. Quer livrar-se da depressão? Queira de verdade, com todos os sacrifícios que te será exigido para se libertar.

Nós muitas vezes queremos um cristianismo light, uma vida light. Não queremos sacrifício, eu tenho medo da religião que nos acomoda. O nosso sacrifício de quaresma tem que estar ligado a algo em nós que precisa de mudança, você sabe aquilo que te aprisiona e não te deixa ir para o céu.

Eu quero alcançar a libertação que eu tenho direito. Ninguém pode lhe tratar como lixo, por isso você tem que ser seletivo daquilo que entra em seu coração.

Onde seus pés estão presos? O que lhe impede de dizer “tudo posso”? Está faltando preparo? Peça a Deus que venha lhe fortalecer para iniciar esse tempo de preparo em sua vida. As vezes, só podemos dizer “tudo posso” se alguém segurar a nossa mão.

Fonte: Canção Nova

A suave subversão da velhice

Edição 188 24/12/2001

O mundo de grandes solidões e pequenas delicadezas de uma casa de velhos

| |

De repente eles chegaram lá, ao portão de ferro da Casa São Luiz para a Velhice. A vida inteira espremida numa mala de mão. Deixaram para trás a longa teia de delicadezas, as décadas todas de embate entre anseio e possibilidade. A família, os móveis, a vizinhança, as ranhuras das paredes, um copo na pia, o desenho do corpo no colchão. Reduzidos a um único tempo verbal, o pretérito, com suspeito presente e um futuro que ninguém quer.

Eles também pensaram que a velhice era destino de terceiros. Jamais suspeitaram que estariam nessa situação. Lançados numa casa que não é a sua, entre móveis estranhos, faces que não reconhecem, lembranças que não se encaixam. Não foi assim com seus pais e avós. Atropelados pelo bonde da modernidade em que a juventude é um valor em si, foram deixados na porta porque outros decidiram que o tempo deles acabou.

“Nem quis me despedir de minha casa”, conta Sandra Carvalho. “Só pedi a meu filho que me trouxesse a estante com os bibelôs, um sofá, a cadeira de braço, uma mesa e meus retratos. E, desde então, vivo com o que sobrou.” Sandra veio com o marido doente. Ele morreu há oito meses. Sandra ficou. Os netos cresceram nos retratos, os olhos dos filhos conquistaram novas nuances, a casa foi alugada para outro. Até a cidade ganhou e perdeu. Sandra não viu.

Há algo de trágico no portão de ferro da Casa São Luiz. Melhor que a maioria, a instituição é limpa, decente e cheia de mimos. Igual a todas, é a última estação do trem, abrigo inventado para esconder os que não têm outro lugar, sobrevivem na brecha criada pelo avanço da medicina e pelas aflições da vida moderna. Também a casa uma anciã, completou 111 anos de existência desenrolados no bairro carioca do Caju, o mesmo do cemitério, destino final de todos que estão ali.

| |

O Visconde Ferreira D’Almeida, fundador de fé fervorosa, segue cada passo no caminho de árvores rumo ao coração do lugar. Seu olhar de bronze é onipresente na vigília dos 257 velhos que compartilham uma cidadela dividida em seis torres batizadas com nomes de santos ou de famílias quatrocentonas do Rio de Janeiro que no passado fizeram polpudas doações para garantir uma vaga no céu.

Apesar da solidez da estátua do fundador, a instituição mudou com o tempo. Nasceu antes da invenção da aposentadoria, para abrigar os operários das fábricas de tecido do aristocrata quando já não tivessem forças para mover as máquinas. Um século depois, é habitada por doutores e comerciantes, empresários e intelectuais. Gente de classe média e também de sobrenome ilustre, capaz de pagar uma suíte particular. Restaram 54 paridos pelo berço original de desvalidos. Operários, empregados do comércio, costureiras, lavadeiras, domésticas que descansam o corpo em camas gratuitas de dormitórios arejados, mas coletivos. Como lá fora, entre os pobres e os ricos há uma longa escadaria, o poder inversamente proporcional ao número de camas que abrigam sono e sobressaltos.

Sandra Carvalho, mãe de três filhos, avó de seis netos e bisavó de dois bisnetos, tem a sorte de um quarto só seu. Do contrário, teria apenas um armário para guardar 80 anos de vida. Chegou ao portão pelas mãos do filho do meio. Queria morar com ele nos Estados Unidos. Não dá. “Seria muito complicado”, convence-se. “Queria ser cantora, fui costureira. Minha vida foi sempre tão cheia de controvérsias...” Acaricia o sorriso dos retratos do álbum de casamento, murmura: “Eu me apaguei aqui. É, me apaguei”.

Sandra, como todos, é vítima da brutalidade de um tempo em mutação. Os passos lentos demais para a velocidade de um mundo que não perdoa quedas. Os velhos perderam afeto, amizade e calor, ganharam tempo. Vivem mais e melhor que seus pais e avós. Vivem mais sós. A morte social chega antes da derradeira batida do coração. Tornaram-se provas inoportunas de que a sociedade que os deixou no portão pisa em terreno pantanoso. Decidem na soleira que querem viver. E o fazem da forma possível, até porque têm idade suficiente para compreender que o possível não é pouco.

| |

No lugar em que foram apartados do tempo, do mundo, da família, reeditam diariamente resistência e insurreição. Desejam. Um sabor diferente no cardápio, a fantasia sexual com a musa hoje mais velha que eles, o jornal do dia seguinte. Enquanto desejarem, ainda que apartados do mundo, estarão vivos. Encarquilhados, vacilantes, são a lembrança incômoda não do passado, mas do futuro de todos. Se a velhice de hoje é aniquilada, a de amanhã já nasce morta. Porque viver, para além das conquistas da ciência, é mais que respirar.

Aos 74 anos, a comerciante portuguesa Fermelinda Paes Campos cumpre o ritual de rebeldia vestindo-se para festa todos os dias. Cobre-se de pérolas, de tecidos vaporosos. “Esses hormônios não me deixam. Estou explodindo”, confidencia. Preso a uma cadeira de rodas, aos 71 anos, o jornalista Paulo Serrado sonha que cavalga águias sobre as montanhas. “Acordo com cara de tacho, mas tudo bem.” Sem poder mais dançar, ele, que foi apelidado de Fred Astaire na boemia de Copacabana, abraça-se ao retrato de Cyd Charisse e rodopia em fantasias. Rosa Bela Ohanian, de 89 anos, morou na Europa e nos Estados Unidos, foi funcionária diplomática em Washington, fala quatro línguas. Emerge da melancolia para entoar uma canção de amor em dinamarquês. “Amo por toda a vida, não por um segundo.”

Nos últimos passos, a vida torna-se um filme em que se desejaria acrescentar personagens, eliminar cenas, avivar as cores da fotografia. Trocar a trilha de música de elevador por um heavy metal. Ou pela “Cavalgada das Valquírias”, um tango de Piazzolla. Aos 86 anos, o mestre-de-obras Guilherme Coelho prefere viver de arrependimento. Lamenta a carne com que se lambuzou na mocidade, todo ele transformado em espírito, a Bíblia ao alcance da mão. Por seis meses ficou tetraplégico, à mercê de fraldas e enfermeiras, a mente presa ao corpo. Nunca esquecerá o pavor da impotência, a enfermeira do hospital que atirou um telefone contra seu corpo paralisado. Quando o dedão do pé mexeu o lençol, Guilherme concluiu que era um milagre. Deus lhe havia concedido tempo para preparar-se para a morte. Guilherme decidiu a canção de seus derradeiros dias.

| |

A expulsão do mundo

Noêmia Atela veio para não ficar. Reedita todos os dias o compromisso com a resistência. Resumiu a vida aos 30 passos que separam a porta do apartamento do banco no fim do corredor. Senta-se lá, posicionada entre o elevador e o telefone. Por um ou por outro espera chegar a alforria dos filhos. Revela sempre o mesmo segredo: “Na semana que vem vou embora”.

“Lá fora” é como batizaram o mundo que ficou, quando na verdade ficaram eles. Uma terra onde já estiveram e não mais estarão. Vieram, quase todos, sem escolha. Primeiro perderam o marido ou a esposa, depois era o lar que já não conseguiam administrar, em seguida o apartamento dos filhos que se tornava apertado, por fim o mundo inteiro transformava-se numa placa gigante de entrada proibida. Ficavam sem lugar. Restava a casa.

A maioria tem a porta de saída vetada. Só saem com autorização. Quem decide o ir-e-vir são os parentes ou os médicos. Podem se perder, ser atropelados, roubados. Para além do portão tudo vira risco. Mesmo para quem tem permissão, lentamente o desejo de ver a cidade vai morrendo, se extinguindo aos poucos. Até romperem por completo o cordão umbilical. E a casa vira o próprio mundo, as paredes impregnadas de uma segurança implacável. “Eu às vezes penso em ir lá fora. Mas o que faço lá fora velho?”, indaga Guilherme. “Só me sinto seguro aqui dentro.”

Da primeira vez, Paulo ficou apenas um mês. Solteirão empedernido, vivia no apartamento próprio em Copacabana, auxiliado por acompanhantes desde que um acidente imobilizou as pernas e um enfarte atropelou o coração. Quando uma irmã decidiu passar um mês na Europa, pediu a Paulo que se transferisse para a casa. “Só para que eu fique tranqüila”, disse. Paulo atendeu-a. Depois voltou para Copacabana. “Então me dei conta. Eu estava andando com minha bengala e vi um vulto enorme saltar por cima do balcão do café. Era um doberman”, conta. “Quando estou voltando para o apartamento, a desgraçada de uma dona-de-casa batia papo com a comadre e ao lado o doberman sem coleira. No outro dia, havia um doberman e um pit bull. Pensei: se esses vigaristas vierem para cima de mim, o que faço?”

Ligou para a loja de armas disposto a comprar uma pistola para se defender. “Aí me lembrei de meu avô. Ele falava que eu era muito esquentado para ter arma”, conta. “Distribuí os quadros, o liquidificador, a máquina de lavar roupas, aluguei o apartamento e voltei para cá. Tive de aceitar minha impotência. Não tenho mais competência física para andar lá fora.”

|

| CÚMPLICES Fermelinda (à esq.) confidencia com a amiga |

Se o mundo é perigoso para todos, para os velhos torna-se prenhe de armadilhas. Cada buraco na calçada pode ser fatal, cada degrau a mais a escalada da bengala para a cadeira de rodas. Os pés cansados não são mais capazes de alcançar o ônibus onde o motorista bufa de impaciência “com esses velhos que não pagam e ainda atrasam a gente”. As pernas não obedecem ao comando da adrenalina diante das crianças que os tornaram alvo preferencial dos assaltos no confronto entre dois vencidos, a infância abandonada e a velhice desvalida. É assim que vão sendo expulsos.

O que mais temem não é morrer, mas cair. “Descobri que estou numa ilha cercada de mar por todos os lados”, resume Fermelinda. “Lá fora me sinto um passarinho voando. Mas isso era quando eu tinha 20 anos. Agora, se voar posso levar um tombo.” Quem perambula pela casa como se estivesse numa cidadela medieval teme o 2o andar do Pavilhão São Joaquim mais que o Juízo Final. “Você já foi lá?”, pergunta Fermelinda. “Melhor não ir. Se fizer questão, tudo bem. Mas não me chame.”

No 2º andar estão os que caíram e nunca mais se levantaram. Longas enfermarias onde se chega a torcer para a demência poupá-los da realidade. Restos humanos que deixam cair a comida da boca, fazem gestos do passado que perderam o sentido, chamam pelos que partiram. O 2o andar do São Joaquim eleva-se como um purgatório de alma viva, entreposto entre a instituição e o cemitério. Tão terrível que os moradores fingem desconhecê-lo. Tanto quanto se pode ignorar a nuvem escura que precede a tormenta.

Rosa Pimentel caiu. Do 3º para o 2º andar do São Joaquim. Um andar apenas, o despenhadeiro. Só mexe os braços, a Rosa. Mas tem boca. E aos 88 anos não se cansou de reinventar a vida. Deitada numa das camas do dormitório dos que perderam quase tudo, inclusive o juízo, Rosa mantém-se na superfície rimando. Emenda um verso no outro, liberta-se. “Não sei como acontece, porque nunca tive um livro de poesias”, espanta-se. “Simplesmente elas vêm em meu pensamento.”

Sem amor nem dinheiro, sequer parentes, agora também sem movimento, Rosa transformou a vida em versos. “Nasci em 18 de outubro de 1913, num dia de sábado, às 4h20 da tarde, na Rua das Laranjeiras, 57, telefone 357.” Vai misturando a infância e as rimas: “Hoje não sou ninguém, sou apenas de quem me quer bem. A maior quinta em Portugal era de meu pai. Ainda lembro das vacas Formosa, Ferreira, Fidalga, Bonita... e do cachorro branco com rodelas amarelas de nome Diamante”.

Estende os braços, a Rosa, ciente de que ficará viva enquanto conseguir encaixar uma rima na outra, afinal não é assim mesmo, um verso triste num alegre, uma perda num ganho, um dia depois do outro?

| |

O tempo das mentiras

A travessia do portão de ferro se inicia com a lenda de que os velhos precisam descansar. “A mentira é também um estado de satisfação”, explica Vicente Amorim. Aos 97 anos, com credencial de pai de embaixador, o ex-ministro Celso Amorim, ele lê quase um livro por dia para dialogar com personagens que lhe trazem notícias, compartilham suas dores, lhe falam de prazeres perdidos. “No dia em que passei a procuração para minha filha, assinei a abdicação de minha personalidade. Primeiro, veio a euforia. Depois, caí em mim”, conta. “Não ia mais me preocupar com o banco, saber se minha conta estava no azul ou no vermelho. Nessa hora perdi a independência. E não perdi o juízo.”

É esse o cárcere do homem sentado sempre no mesmo banco da casa, protegido pelas asas de um anjo, lugar tão cativo que, ao aproximar-se com sua cadeira de rodas, quem lá o estiver usurpando imediatamente se levanta. “Nunca imaginei que estaria aqui. Clinicamente não sinto dor alguma, mas sinto uma angústia que não sei explicar, que não tenho palavras para pôr num dedo.”

| |

Como Vicente, descansar é tudo o que os velhos não querem. Quem desejaria com a eternidade espreitando logo ali, na próxima curva? A palavra asilo tornou-se cruel demais para os tempos politicamente corretos. Inventaram a casa de repouso, eufemismo travestido de desvelo para abrigar velhinhos cansados da vida, quando foi o mundo que se cansou deles. “Se quando eu era jovem alguém tivesse me falado que eu estaria aqui, diria que o sujeito era maluco”, revolta-se Paulo. “Terceira idade o cacete, pô!”

Rosa Bela ergue-se do banco, as mãos crispadas como um personagem de tragédia, para dizer que não quer sossego. “O que está faltando é aquele entusiasmo de gente jovem incentivando os velhos a se animar. Não deixar os velhos sentados só olhando, como se participassem de uma história antiga. Não é uma história antiga. É real.”

Povoada por mais de 20 mil anos de vida, somado tudo, a casa respira, transpira, parece que se mexe. Desde a fundação a administração foi passando de herdeiro a herdeiro por cláusula testamentária até chegar à embaixatriz Regina Bittencourt, uma grande dama de quase 80 anos, do tipo amamentado em francês e desmamado em incursões pelo mundo. Dona Regina é herdeira de duas instituições em extinção: a aristocracia e a caridade. Modernizou a casa abrindo as portas para os pagantes, já que as doações foram se extinguindo junto com as grandes fortunas. Seguiu com a tradição familiar, a filha e um neto já destinados a garantir a continuidade.

Cada fonte ou canteiro da instituição tem nome, e um nome enorme. Insólito cenário para descobrir que uma das curiosas vantagens da velhice é a extirpação de um tumor das relações humanas: a hipocrisia. Mesmo quando flagrados pelas armadilhas do cérebro cansado, os moradores exibem uma objetividade de lâmina. “Eu não gosto de que me chamem de idosa. Sou velha mesmo!”, diz a funcionária pública Maria Prado. Aos 101 anos, ela dispensou autocomiseração e cinismo: “Onde você já viu velha bonita? Pode ser triste, conformada ou alegre. Alegre mesmo penso que não tem nenhuma. Há as conformadas e as menos conformadas. Mas bonita nenhuma”.

Chegaram à idade em que todo fingimento é descartável como um apêndice. Talvez por isso seja tão importante permanecerem trancados lá dentro. Todo fim de mês a casa faz uma festa para os aniversariantes. O evento é patrocinado por socialites cariocas em suas missões de caridade. Há alguns anos, elas traziam personalidades para fazer shows. Com o tempo, desistiram. Uma das vítimas foi Pelé. A emergente Kiki Garavaglia, de 54 anos, morre de rir ao contar que o rei cantou uma musiquinha para os moradores. Indiferente à majestade que deu a honra da graça, uma das velhas gritava: “Canta outra coisa. Mas tá muito ruim”.

|

| ESPETÁCULO Socialites cariocas espantam quem já viu quase tudo |

Essas festas mensais produzem cenas implacáveis. Aos 61 anos, com corpinho de 41, Gisela Amaral irrompe vestida de mostarda da cabeça aos pés, com Bombom e Banana a tiracolo. Bombom é o motorista e Banana o cachorrinho. Anunciada pelo microfone: “Gisela Amaral, diretamente de Nova York. Olha o sapatinho da Gisela combinando com a roupa”. E Gisela mostra o sapatinho. Os velhos ficam boquiabertos. Viveram para ver isso.

O duelo dos sexos

Noêmia viveu 86 anos para constatar mais uma duvidosa conquista das mulheres: a velhice é feminina. “O que não tem aqui é homem”, informa. “Quando aparece um é uma alegria.” Na casa, há três mulheres para cada homem. Se elas são mais longevas, parecem condenadas à solidão, numa subtração matemática que piora a cada ano. Mais que a estatística, o que impede o amor do outono é o descompasso que abalroa as relações durante todas as fases da vida. Depois de velhos, eles têm o desplante de continuar se levando a sério. Não fosse por esse detalhe atávico da personalidade masculina é provável que irrompesse luxuriante primavera naquele miolo de mundo. “É ridículo namorar nesta idade”, sentencia Guilherme. “Não gosto de papadas”, desdenha Paulo. “Nem de múmias.”

A verdade é que os valores – e as pessoas – não mudam com a idade. Inclusive os chatos. Seguem chatos até os últimos dias. Ninguém fica mais bonzinho por tornar-se velhinho, assim, no diminutivo. E as manias ficam ainda mais acentuadas, para o bem e para o mal. Cortejando um século de vida os homens continuam desejando não duas de 20, pelo menos duas de 40.

As mulheres, não. Ainda que os pés não andem com a mesma firmeza, seguem com eles plantados no assoalho. Práticas na velhice como o foram na juventude. “Estou apaixonada. Sinto que ele fica nervoso quando me vê”, desmancha-se Fermelinda. “Meu sonho é um dia dividirmos uma suíte aqui na casa.” Depois de surpreender o marido na cama com a empregada muitos anos atrás, Fermelinda tornou-se a encarnação da ansiedade. Foi instalada na casa para não definhar, arrumando e desarrumando a cama várias vezes por dia quando tudo o que queria era fazer o mesmo, mas bem acompanhada. Insone pelas alergias que lhe cobrem o corpo como compensação pela falta de carícias.

Enquanto o amado do momento permanece distante como o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro de Fermelinda tem sempre 40 graus. “Não existe mulher frouxa nem fria. Sabe o que é mulher fria? É ela não ter inteligência para o amor”, ensina. “E o homem nunca morre. Basta ter uma mulher que saiba prepará-lo.”

| |

O termômetro da casa elevou-se perigosamente há quatro meses, quando o francês Robert Regard despontou no portão a bordo de um ainda respeitável ramalhete de músculos. Aos 62 anos, um baby para os padrões locais, cuja média se situa em torno dos 85 anos, ele se achou sem teto depois do epílogo do romance com uma brasileira. Ultrapassou o pórtico um pouco assustado, mas logo descobriu que não havia pomada melhor para os arranhões da auto-estima. Plantou-se no pátio de calção e camiseta cavada. A cada bíceps que pulava nos braços um coração feminino completava um salto triplo. Ainda por cima, todos os peitorais vinham com sotaque. “As mulheres adoram quando eu falo francês”, assinala.

O galã da casa foi coroado Mister França em 1967. Fez carreira no halterofilismo europeu. Aos 37 anos, deixou a mulher e cinco filhos e veio se aventurar no Brasil. Abriu dois supermercados, faliu, foi gerente de outros tantos, acabou sem nada, exceto por uma filha brasileira e um amor incondicional pela pátria adotiva. Estufa todo com o clamor que provoca, mas nem sequer cogita a possibilidade de um affaire com uma das companheiras de exílio. “São minhas amigas”, esclarece. “Sempre tive moças mais novas correndo atrás de mim. Eu me vejo ao lado de uma mulher de 40, 45 anos. Por isso me cuido e estou inteiro.”

Sempre mais pragmáticas, as mulheres. Não é à toa que vivem mais. Sem par nos bailes da casa, evolucionam pelo salão com as amigas, as enfermeiras, as acompanhantes. A maioria vem de uma geração em que o mundo feminino era circunscrito aos lares, e esse estágio de uma existência inteira as ensinou a viver entre paredes. De certa forma, perderam um pouco menos e um pouco mais, na medida em que não sofrem pelo que não conheceram.

Eles, não. Seu mundo era o de fora, donos de todas as ruas, no controle de cada passo. Postam-se carrancudos, temerosos “de dar vexame”, recusando-se a esgrimir com as pernas que têm. Suportam menos as limitações da velhice, dependentes das moças muito mais jovens que estão ali não por sua capacidade de sedução, mas para trocar-lhes as fraldas. Mais assolados pelos ventos da depressão, os homens definham enquanto elas tocam gaita, piano, fazem versos. “Não há vantagem nenhuma em chegar a essa idade imprestável, dependendo dos outros até para tomar banho”, desabafa o dentista Fernando Ferreira, de 84 anos.

Na sacada, Noêmia tomou a decisão de só ouvir o que quer. “Ainda bem que sou surda”, dispara. Subitamente se ilumina. Diante dela desenrolam-se cenas de sexo explícito. Desta vez, Noêmia escuta muito bem. Solidária, chama a vizinha: “Corre aqui! Vamos ver os gatos cruzando no telhado”.

Amores possíveis e impossíveis

O amor de velhos é encabulado. Trazem da rua suas vergonhas e lá dentro eles viram cimento. Adyr Galvão Bueno e Gabriela Svozil tecem há anos um romance de sussurros, temerosos de ofender o pequeno mundo em que vivem de caridade. Repetem suas cenas, lado a lado no banco, quase pedindo desculpas, sem coragem de pegar na mão, matando o beijo antes que aconteça. Mesmo assim, alguém sempre aponta um dedo artrítico não pela idade, mas pela estreiteza: “Ridículos”.

Só eles adivinham beleza na forma trágica pela qual se conheceram, ela caída sobre a mesa do café, o estômago embrulhado. Ele tão magro que de perfil e de frente quase não há diferença, carregando-a para uma das camas do dormitório. Desde então são vistos sempre juntos, sempre tímidos. Ela viúva de um homem que falava pouco, ele à espera de uma noiva que viajou para a Bélgica décadas atrás e jamais voltou. Não escapam da casa para passeios porque Gabriela só pode empreender fugas de poucos passos. Nem Adyr lhe dá flores porque não é permitido arrancá-las dos canteiros.

Jamais compartilharão uma cama, falta-lhes o dinheiro para pagar uma suíte particular. Ao entardecer, quando toda a população da cidade de velhos se recolhe, Adyr e Gabriela vivem os momentos mais íntimos do romance. Vão dormir afogueados, temerosos de ser expulsos, como crianças de colégio interno experimentando brincadeiras proibidas. Da varanda do dormitório masculino, aos 68 anos, Adyr sacode uma toalha para que os olhos de Gabriela o adivinhem na derradeira despedida.

Manoel Matias pensa em sua Maria Socorro em outra cama do pavilhão. Preencheram a ficha de ingresso na casa, anos atrás. Registraram, singelamente: “Pela primeira vez vamos dormir separados”. Fizeram questão de acrescentar no documento: “Permaneceremos sempre juntos na perspectiva de uma vida feliz”. E despediram-se, na porta cada qual de seu dormitório, depois de 60 anos de casados em que, abraçados na cama capenga, dividiram a dor dos filhos que não vieram, do negócio próprio que nunca se realizou, das mãos de Maria se acabando nas panelas da casa do patrão, das desditas de Manoel no balcão de outro dono.

A cada manhã, Manoel e Maria voltavam a se unir. Ele com 86 anos, ela aos 94. Gastavam os dias agarrados um no outro para compensar a solidão da noite. De repente ela adoeceu, não mais apareceu no jardim. Manoel então acordava e, alinhado e cheiroso, visitava sua Maria. Ela, cada vez mais calada, foi ficando fora de seu alcance. Mesmo assim ele não esmoreceu. “Eu sempre deixei que ela decidisse tudo”, explica. “Foi amor à primeira vista.”

Manoel segue visitando sua Maria. Ela partiu no mês de maio. Manoel é realista em todo o resto, menos para a morte de Maria. Para ela se banha, penteia os cabelos de polvilho. Para ele, Maria é sempre linda como no primeiro encontro. Sempre que Manoel senta na biblioteca, procura um lugar onde bem ao lado se ofereça uma cadeira de balanço vaga.

Aos 87 anos, Joaquim Cysneiros Vianna vai todos os dias dar um beijo em Aurea. E todos os dias Aurea constata que Joaquim foi embora há muito. Advogados, ele e ela. Brilhante, Joaquim. Aurea, independente quando as mulheres recém-pressentiam a liberdade. Uma vida construída em manifestações de protesto, viagens à Europa, um cotidiano de leituras e longas conversas. Há sete anos Joaquim começou a partir devagar. O homem com quem compartilhou a vida fora seqüestrado pelo mal de Alzheimer. Logo a estrela dos tribunais era um menino, sem modos à mesa, escapando do banho, fugindo de casa.

“Reage”, cansou-se de gritar Aurea. Ele já não a ouvia. Foi o primeiro a chegar à casa. Há um ano veio Aurea, as pernas robotizadas pela artrose. Recusou-se a ficar no mesmo apartamento que o marido. “Ele não está mais aqui, está preso em si próprio. Não vive, vegeta. Transformou-se em outra coisa e é muito duro vê-lo assim”, diz. “Tudo o que ele faz é me dar um beijo e dizer ‘é’, a única palavra que sobrou.”

Aos 88 anos, Aurea sobrevive pela desistência do verbo querer. “Gostaria de ficar com minha filha, mas entre querer e poder há uma distância”, conta. “Para não me decepcionar procuro não desejar nada. Aprendi isso aqui. Aceitei. A pessoa que vive aprende vivendo.”

Agora é outra a mulher que cuida de Joaquim, a acompanhante Maria José Ferreira, que aos 46 anos passou a temer a velhice anunciada. Passa creme na pele de Joaquim menos por salário mais por afeto, combina as roupas, obriga-o a participar da agitada rotina de atividades da casa, mesmo que seja só com o corpo, para não ir embora de vez. Todos os dias a filha Angela liga, sempre às 13 horas, para obrigar o pai a falar. Ainda que seja só para ouvir uma seqüência de “é”.

Aos 59 anos, ela é uma raridade na casa em que as visitas são mais ausentes do que os moradores desejariam. Solteira, um filho adulto, a educadora Angela surge no portão duas vezes por semana e a cada aparição faz a alegria do andar inteiro com quitutes de sua cozinha. Quando o pai e a mãe começaram a definhar, primeiro foram morar com ela. As dificuldades foram tantas e tão terríveis que precisou abandonar o emprego na universidade. “Fiquei com um complexo de culpa miserável quando tive de trazer meu pai para cá. Só mais tarde fui percebendo que não tinha outro jeito”, conta. “Depois veio minha mãe, também já não havia maneira de dividirmos o mesmo espaço. Ela sempre foi independente e autoritária, tinha perdido a casa, o marido e a vida e estava me deixando maluca. O médico falou que, se eu não tomasse uma decisão, quem acabaria se terminando era eu.”

| |

Pobres e ricos

| ||

| SEPARADOS O mal de Alzheimer exilou Joaquim de Aurea |

Na casa, Aurea e Joaquim aprenderam a seguir um tempo regido por outra lógica. Os ponteiros do relógio obedecem ao ritmo das refeições. Marcam o café da manhã às 7h30, o lanche às 10 horas, o almoço ao meio-dia, o outro lanche às 14h30, a sopa ou o mingau às 17 horas. Já houve um refeitório para todos, mas logo se descobriu a impossibilidade de colocar ricos e pobres à mesma mesa. Cedo os aquinhoados se irritaram com a falta de etiqueta dos que estavam felizes por ter comida no prato. O refeitório acabou fechado e as refeições passaram a ser servidas nos nichos que cabem a cada classe. Os pagantes alimentam-se na solidão dos quartos. Os gratuitos, em pequenas mesas na varanda.

A velhice rica é mais doída, porque feita exclusivamente de perdas. Tudo escapa das mãos, principalmente poder e escolha, do cardápio ao lugar em que estão. Impotentes para eleger com quem dividir dilemas e convívio. Humilhados na dependência de estranhos até para tomar banho. A velhice pobre pode ser recompensa. Mais feliz e mais triste porque não conheceram o que poderiam perder. Forjados na luta pelo básico, sem tempo para o desejo, para eles manter-se vivo já é muito. Levam para o portão uma mala com menos roupas e mais capacidade de reinvenção.

É o que ensina a costureira Rossi Rodrigues. Ela descobriu que se aceitasse o mundo dos vivos acabaria partindo para o dos mortos, fatalidade cuja possibilidade lhe parece de muito mau gosto. “Eu, hein!”, diz ela, com uma careta. Veio há 17 anos porque não é mulher de morar com filho, se meter no canto de nora. Usa a casa como se fosse um hotel. Aos 72 anos, compositora de música brega, o que Rossi gosta mesmo é de remendar o mundo. Realiza na velhice o sonho da mocidade, tornou-se respeitada dentro e fora da casa. Bem informada o suficiente para lembrar aos ricos, na rispidez de combates inevitáveis, que, se não fossem os pobres, a casa perderia a filantropia. E com ela a isenção de impostos.

Participa das pastorais da saúde, dos presidiários e de mais quantas puder. Esteve na Candelária, na Santa Genoveva, no Fórum Social Mundial. Em Brasília mais de uma vez. E, assim, não se cansa de assombrar a casa com uma coleção de camisetas, a mais chamativa delas com as letras do MST. “Eu vim para cá para viver, não para morrer”, discursa. Olha-se no espelho, confere as rugas, apalpa uma por uma para ter certeza de que estão todas no lugar: “Adoro estas minhas rugas. Cada uma um filho, um neto, a minha vida”.

Quem vê a devota de Santa Edwiges na missa, joelhos esfolando-se no chão, nem desconfia o que se passa no interior daqueles cabelos salpicados de neve. Suave como uma pimenta-do-reino, ela dá uma agitada ”na companheirada”. “Embora dar uma volta”, chama. Empunha a bolsa, sempre atrasada para o mundo lá fora. “Se fosse uma gatinha você parava, né?”, xinga o motorista do ônibus que a ignora no ponto. “Não tem mãe não, meu filho? Não vai ficar velho não?” E já saca a caderneta para anotar a placa.

Deixa Santinha e Sebastiana, as companheiras de quarto, a rezar seus terços. Aos 92 anos, Santinha nem liga. Era Dulcelina Maria Corrêa 78 anos atrás, quando entrou na casa para engomar camisas. Tinha 14 anos, ainda brincava de roda. Aconteceu de ficar ali a vida toda, dentro daqueles muros, na companhia muito ilustre do visconde em suas várias poses de bronze. Amou o carpinteiro Joel enquanto ele erguia mais uns pavilhões da instituição, casou-se na capela revestida por azulejos da Bélgica sob as vistas de São Luiz, o rei dito santo da França, perdeu a virgindade e dois dos três filhos sob aquele teto vetusto, levou a terceira filha, de nome Maria Luiza, ao altar, velou o marido e por fim, um belo dia, ficou velha.

A juventude roubada

Laurentina de Jesus é rebento dessa gênese. Um fiapo de gente com a pele rasgada pela seca como o sertão baiano, de onde veio. “Meu plano foi uma coisa delicada que Deus me deu. Estava traçado aqui, nesta casa, o lugar onde eu seria feliz”, diz. “Fui parida em Amargosa, trabalhava na roça que nem homem. Um dia me levaram para o Rio de Janeiro e segui trabalhando sem ganhar um tostão. Fui para outra casa e também nunca me pagaram. Tinha até a idéia de me matar, mas então rezei e Deus me deu esta casa. Desde então, sou feliz.”

Laurentina não perde nem passeio nem festa, nenhum dos programas da casa. Tudo conheceu depois de velha, do sossego às areias da praia. Aos 84 anos, só não chegou ao Pão de Açúcar porque na hora lhe falhou coragem para saltar no bondinho. Dela tiraram quase tudo, até mesmo o cabelo, seu único enfeite, que uma patroa decepou para transformar em peruca. Nem sequer votou na vida, já que ficou desconhecida das letras e ninguém fez o favor de lhe contar que podia assinar com o dedo.

Sobre a cama mulheres como Laurentina acomodam os primeiros brinquedos de sua existência, a ironia dessas bonecas tão tardias que se atrasaram na meninice e só chegaram no fim da vida. Esse simulacro das filhas que não tiveram, ocupadas demais que estavam para criar as do senhor. “Criei os filhos e netos de meu patrão, quando entrei lá o menino era pequenininho. Quando saí já era casado. Tenho saudade dele, queria que viesse me visitar”, conta Amália Bernardina Gomes, aos 91 anos. “Tudo que era dinheirinho que eu ganhava dava para o patrão depositar na poupança. Quando já tinha um lucrinho gordo, ele me botou no carro e me deixou aqui. Meu sonho era vir para o asilo, não tenho ninguém por mim. Nem visita tenho, meu único parente é Deus.” Passa os dias, Amália, também ela sertaneja, a fantasiar a maternidade perdida. Toma conta de Denise, a boneca – também velha – que alguém lhe deu. “Oi, minha filha, mamãe está aqui!”, cumprimenta, toda ela desvelo, mulher que já nasceu surda-muda de queixas. “Graças a Deus não tenho o que dizer. Minha vida foi muito boa. Nasci para morrer.”

O dia seguinte

| |

A casa anoitece antes do mundo, às 17 horas, a sopa anunciando o toque de recolher. O silêncio desaba e logo o portão de ferro se fecha. Em seu passo arrastado os moradores lentamente vão se recolhendo aos quartos para tecer suas colchas de solidão. Deitados em suas camas fingem dormir, essa longa insônia que é a velhice.

No escuro, sentada numa cadeira de balanço, poucos sabem, mas Maria de Lourdes Silva, de 64 anos, espera. Pegou para si a tarefa de acender as luzes dos jardins. Às 5 horas, na madrugada, estará no mesmo lugar. Desta vez para apagá-las. A lavadeira Lourdinha talvez não saiba da importância de sua missão, guardiã que é da continuidade da vida na casa dos velhos.

“Não se assuste”, tranqüiliza Noêmia. “De noite as enfermeiras entram a toda hora no quarto da gente. Mas é só para ver se estamos bem.” Ela foi instalada na casa depois de uma reunião com ata e tudo lavrada pelos sete filhos após concluírem que andava impossível. Alucinada pela solidão, chegou ao requinte de maquinar roteiros de terror para ganhar visitas e atenção. Como no dia em que ligou agonizante para avisar que havia sido agredida pela empregada. E lá estava ela estirada no chão com o peito ensangüentado de massa de tomate.

Antes de dormir, ainda convence uma boa alma a levá-la até o telefone. Com a lista nas mãos, liga para todos os filhos e mais alguns netos para lembrá-los pela enésima vez que está de mala pronta. “Não me conformo de ficar aqui, olhando para o nada”, esperneia. Depois, entra no apartamento, reclama que não tem mais nem a chave da porta e, em desconfiado silêncio, confere se sua fortuna continua a salvo debaixo do colchão. Não sabe que as notas verdinhas que garantiram seu poder em vida foram tiradas do brinquedo Banco Imobiliário do neto.

Protegidos em seus quartos, os moradores enganam a todos. Resistem. Deitado na cama, Paulo chega a chorar de riso. Abafa com gargalhadas as dores de uma vizinha que liga as horas por interlúdios de gemidos. Lembra-se das molecagens que fez na juventude. Depois, banhado em lágrimas, emenda um sonho no outro. Com sorte, tem “sonhos eróticos com a doutora Gisele, com a doutora Ana Lúcia, com a Soraia fisioterapeuta...”

Maria Prado só dorme com remédios. Todo dia se apronta para acordar em outro mundo. Absolutamente tranqüila: “Com 101 anos, chego à conclusão de que não tenho nada para me vangloriar, nada para me envergonhar”. Até hoje nada. Abre os olhos e lá está ela entre as mesmas paredes, com o jornal na porta. “Onde andará esse Bin Laden?”, investiga, então, sem nada mais interessante para fazer. “Pelo menos que eu me acabe antes do mundo!”

Em outro pavilhão, Vicente Amorim só apaga os olhos depois de conferir o pregão. “Não mando mais em meu dinheiro, mas não consigo dormir sem esperar o resultado da bolsa”, surpreende-se com ele mesmo. Rosa Bela vigia. Sobre a cama outra moradora mistura bemóis com gemidos. “Você percebeu o que ela faz?”, atormenta-se. “Faz a própria melodia. Canta uma canção de ninar para si mesma. Ouço de meu quarto e isso me bota quase maluca.” Rosa se ergue, estende as mãos no interlúdio do corredor deserto, os olhos queimam e ela canta como quem pirografa. Abafa a dor da outra com o som de um amor antigo. Depois submerge no quarto para emergir com o sol. Here is a new day for you and you take it and like it! (Eis um novo dia para você, pegue-o e goste). E imediatamente troca todos os móveis de lugar.

De costas para os companheiros, Noêmia empreende o caminho de volta. Por hora, venceu a queda-de-braço. Uma filha a resgatou. Atravessa o portão de ferro, a vida inteira espremida numa mala de mão.

Eliane Brum (texto) e Mirian Fichtner (fotos)

Fonte: Revista Época

Assinar:

Postagens (Atom)

Leia também:

-

Edição 188 24/12/2001 O mundo de grandes solidões e pequenas delicadezas de uma casa de velhos ...

-

Clique aqui e participe da nossa comunidade no Orkut Pe Fábio é Jesus na minha vida

-

Com 1.423 mil votos, de cerca de 2.500 mil, a pregação do Kairos especial com padre Fábio de Melo escolhida para ser baixada na íntegra ...

-

Clique aqui e participe da nossa comunidade no Orkut Pe Fábio é Jesus na minha vida

-

Para chegarmos ao Céu não podemos parar de lutar. Não podemos desapontar a Deus. “Viver pra mim é Cristo, quando se é cristão não se para d...

-

'Nada cai do céu, precisamos lutar para alcançar nossas conquistas e para que elas tenham valor. As dificuldades fazem parte da vida, e...

-

- Agora, todos os dias, na Líder Fm, em duas edições as 08:00 e as 12:00 horas, você vai ouvir a mensagem de fé e esperança com o Programa ...

-

'Gosto de olhar para Deus. Gosto de esperar por Ele, sobretudo nos momentos das minhas desesperanças. Olho-O como quem olha querendo de...

-

Salmo 1 Salmo 3 Salmo 5 Salmo 8 Clique aqui e participe da nossa comunidade no Orkut Pe Fábio é Jesus na minha vida

Viúva, sem filhos, até oito meses atrás ela morava sozinha num casarão em Copacabana. Foi colocada na instituição pelos sobrinhos. Nasceu em Nova York, morou na Dinamarca, foi funcionária diplomática em Washington. Canta e toca piano. Sente falta de novidades e conversas. Emerge apenas de tempos em tempos do quarto e da melancolia. Então canta

Viúva, sem filhos, até oito meses atrás ela morava sozinha num casarão em Copacabana. Foi colocada na instituição pelos sobrinhos. Nasceu em Nova York, morou na Dinamarca, foi funcionária diplomática em Washington. Canta e toca piano. Sente falta de novidades e conversas. Emerge apenas de tempos em tempos do quarto e da melancolia. Então canta